编者按:在我们身边,有这样一群党员,他们守初心、担使命,踏踏实实干实事,勇往直前当先锋,在平凡的岗位上做出了不平凡的业绩。为充分展示新时代学校优秀教师精神风貌,引导广大教师践行教育家精神,东华理工大学新闻网开设【新时代赣鄱先锋】专栏,集中展示他们的先进事迹,激励全体师生践行初心、担当使命,让党旗在基层一线高高飘扬,推动学校高质量发展。

冷成彪,男,汉族,1982年7月生,中共党员,博士,教授,博士研究生导师,国家级青年人才。现任东华理工大学核资源与环境国家重点实验室分管日常工作的副主任。曾荣获陕西省优秀学生干部、中国科学院朱李月华优秀博士生奖学金等。

为人师表,潜心钻研育桃李

作为一名高校教师,冷成彪始终坚守“为党育人、为国育才”的初心使命,以实际行动回答好“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的时代之问。在教学科研中,他秉持“德才兼备,以德为先”的工作理念,不仅致力于知识的传授,更注重精神的铸造,以“润物细无声”的方式实现专业知识传授与思想政治教育的同向同行,将科技报国的种子厚植在学生心中。“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。”他始终认为教学工作不能与实际需求脱离,注重言传身教,经常带头深入野外一线开展地质调查与科学研究,教育引导学生要迈出课堂、走出实验室,不断在脚底沾满泥土的行走中筑牢理想信念,把论文写在祖国大地上。

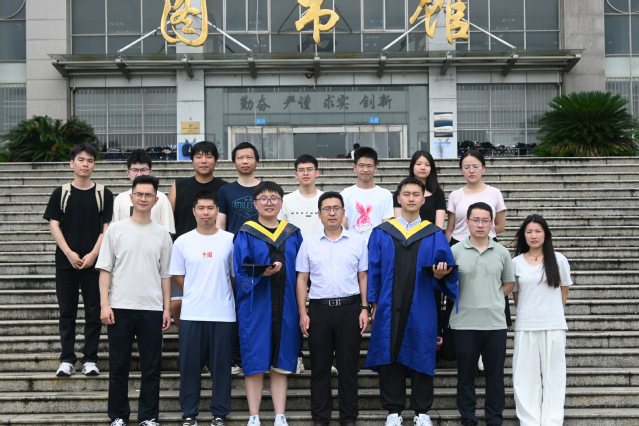

此外,他将最新的科研成果和学术思想融入教学之中,出版了两部高等学校教材,其中《地球科学概论》被国内20多所高校采用。他依托核资源与环境国家重点实验室等平台和各类科研项目,指导学生开展科技创新与创新创业项目,在中国研究生数学建模竞赛、中国“互联网+”大学生创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛等大赛中均取得了优异成绩。在他培养的20多名研究生中,2名荣获中国科学院朱李月华优秀博士生奖学金,1名荣获国家奖学金,1名留学生荣获中国政府优秀来华留学生奖,指导的多篇毕业论文获评东华理工大学优秀硕士学位论文。

勇于创新,辛勤耕耘结硕果

作为矿床学研究领域的青年学者,冷成彪始终聚焦国家重大战略需求,瞄准行业前沿,紧盯关键性技术,开展有组织科研,助力推动新质生产力发展。他始终坚持矿床模型服务找矿勘查的原则,积极推动“产学研用”深度融合,在成岩成矿过程、矿床保存机制、理论指导找矿等方面取得了多项原创性成果,累计发表学术论文120多篇(其中第一/通讯作者68篇),被他人引用2500多次,先后主持国家自然科学基金项目6项、省部级科研项目5项,申请专利8项、软件著作权2部。

在实践矿床模型服务找矿勘查过程中,他立足野外地质现象的细致观察,同时借助现代高精尖的地球化学分析测试技术,努力创建符合地质事实的矿床模型,力争实现找矿突破。他带领团队研发了斑岩矿床蚀变分带填图的新方法,并在西藏岗江和云南普朗等矿区成功应用,为矿区深边部及外围找矿提供了科学指导和技术支撑。他还参与建立了内蒙古迪彦钦阿木斑岩钼矿床的成矿与找矿模型,并指导找矿工作取得重要突破。

团队协作,凝心聚力促发展

作为团队带头人,冷成彪深知科学研究从来都不是“一个人的战斗”,而是需要团队协作共同完成的。他经常说,一个人可能走得很快,但一群人才能走得很远,为此,他充分发挥“传帮带”作用,帮助青年教师成长。

常年的野外工作实践使他认识到,在错综复杂的地质表象面前,如果没有扎实的专业知识和丰富的实践经验,对找矿标志、控矿要素、成矿规律等科学认知的形成、理解和总结就是“纸上谈兵”,任何一点疏忽都有可能造成与矿藏的擦肩而过。他要求团队的每一位成员,要认真钻研书本,查阅地质资料,苦练找矿本领。他定期召开团队交流会,组织大家进行科研“金点子”的头脑风暴,讨论近期遇到的科研难题,集思广益谋学科发展。团队成员近5年获批国家自然科学基金项目10余项,发表SCI论文50多篇,多人获评东华理工大学“教书育人”先进个人和疫情防控工作先进个人,多人入选江西省赣鄱俊才支持计划、江西省高校中青年学科(专业)骨干教师和东华理工大学青年人才托举工程等。